机电工程学院:校企合作共发展 协同育人促共赢

——机电工程学院应用型人才培养实践探索

编者按:

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,也是学校教育教学工作高质量发展的奋进之年。学校以开展新一轮本科教育教学审核评估为契机,全面落实立德树人根本任务,全面深化教育教学改革,全面提升人才培养质量。

各教学院(部、中心)以应用型人才培养为目标,开展了系列富有成效的教育教学工作,教师发展中心(高教研究所)特此推出“化院应用型人才培养工作巡礼”系列专题,持续分享各教学院(部、中心)在人才培养、专业建设、课程建设与教学改革等方面的特色亮点,总结凝练改革发展的典型经验,籍此激励广大师生深学争优、敢为争先、实干争效,以更高标准、更实举措切实推进学校教育教学工作高质量发展。

机电工程学院前身为建校伊始成立的化工机械系,是学校最早成立的两大系之一,并开设化工设备与机械专业(1998年国家专业目录调整更名为过程装备与控制工程专业)。2006年成立机电工程学院。目前,学院现有2个系,过程装备与动力工程系、机械工程系,1个机械基础教学与实验中心(机械设计基础教研室、工程力学教研室、工程制图教研室)和2个办公室(院办、学办)等5个管理机构。

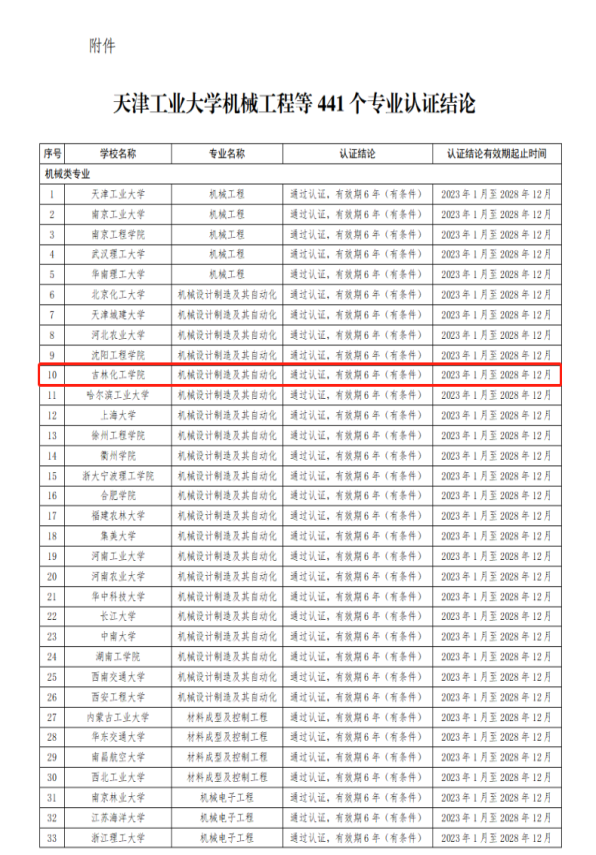

学院现有本科和硕士两个办学层次:本科层次有6个专业,分别为隶属于过程装备与动力工程系的过程装备与控制工程、能源与动力工程、工业工程3个专业,以及隶属于机械工程系的机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计3个专业,涉及工学和管理学两大学科门类。2020年,过程装备与控制工程专业获批国家级一流本科专业建设点;2021年,通过教育部工程教育专业认证。2023年,机械设计制造及其自动化专业通过教育部工程教育专业认证。硕士层次包括2013年获批的“动力工程及工程热物理”一级学科学术硕士授权点,2021年获批的机械类专业硕士学位授权点。

机电工程学院在多年的办学历程中,不断深化教育教学改革,以特色专业为龙头,引领带动其他专业全面协调发展,逐步形成以机械类专业为主线,多专业交叉融合,优势互补,产学研用相结合的校企合作应用型人才培养模式。

一、深化校企协同育人机制,不断提升人才培养质量

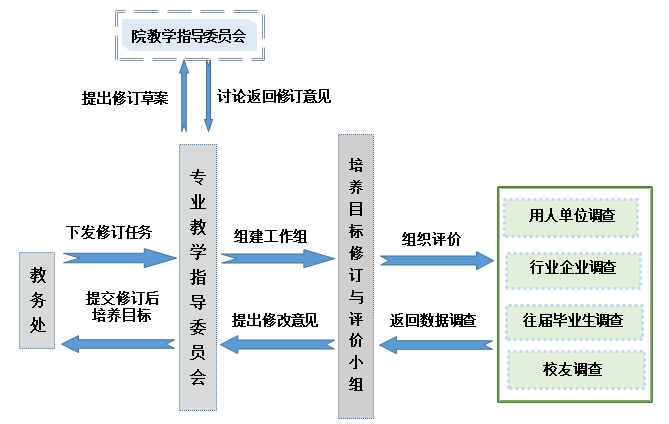

学院在现有教学指导委员会成员的基础上,引入行业企业专家、技术人员和用人单位负责人等加入教学指导委员会,校企互聘共同参与专业人才培养方案修订、共同承担专业课程教学、共建实习实训基地等,保证行业企业有效参与专业培养目标制定、课程体系和教学内容设置、培养过程实施和培养质量评价,满足行业企业人才培养需求,切实提高人才培养质量。

学院成立有行业企业人员参与的教学指导委员会

学院结合应用型人才培养工作实际,打造由学院教师队伍和“生产一线”企业导师共同组成的“双师双能型”师资队伍。有计划地选送学院教师到企业培训、挂职,参与实践锻炼,同时邀请企业专家进课堂,且将机械装备制造企业的项目、案例、工作过程等引入课堂,建设校企合作课程,聘请企业工程人员进行实践教学指导、开展工程素质讲座等,切实提高学生实践应用能力。

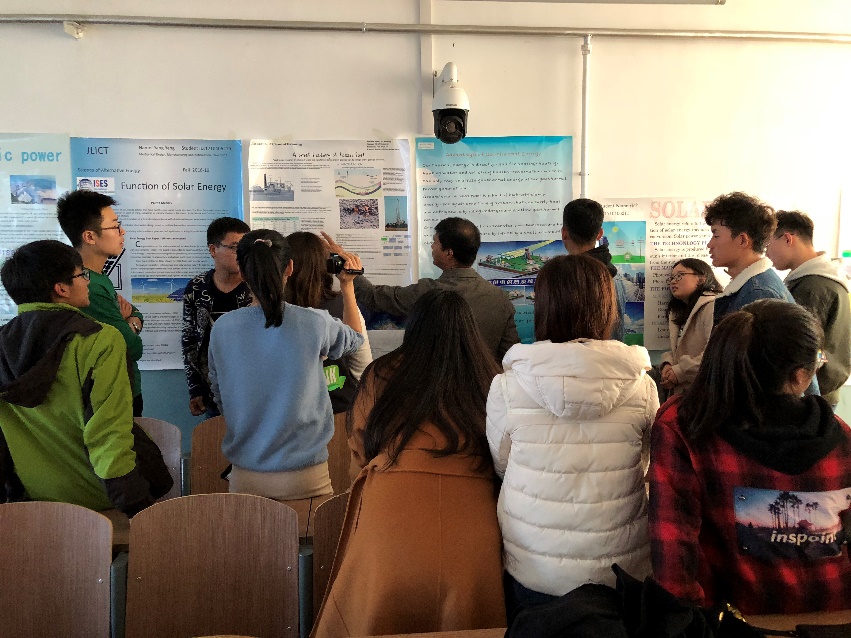

外聘企业教师授课

二、强化质量提升意识,建立健全教学质量保障机制

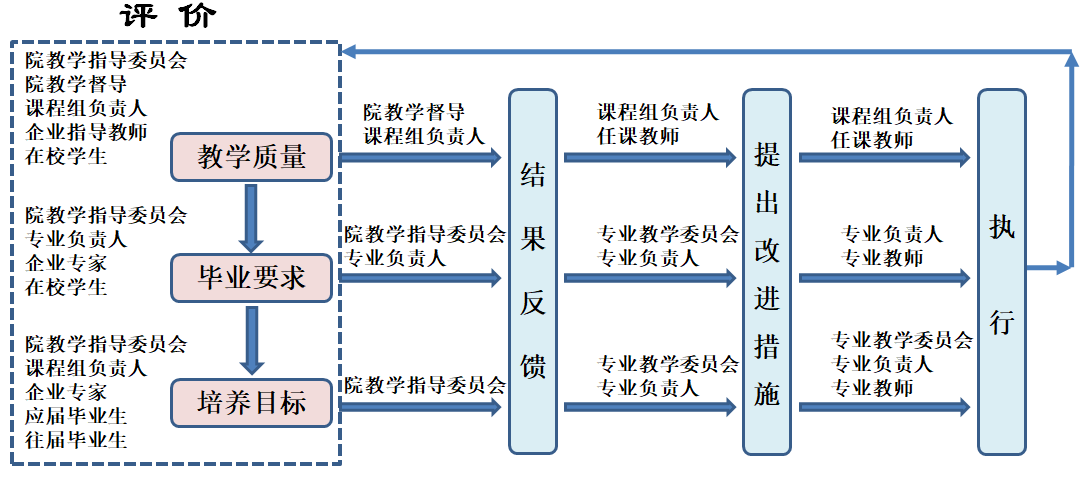

树牢持续改进的质量意识。精准把握学校应用型人才培养定位,将“学生中心、成果导向、持续改进”教育理念贯穿人才培养全过程。在促进学生德智体美劳全面发展的基础上,重视毕业要求达成评价,制定《机电工程学院毕业要求达成评价实施办法》,保障学生毕业要求达成。同时,通过开展毕业生跟踪调查,对反馈信息进行分析、评价,用于培养目标、毕业要求、课程体系、教学内容和支撑条件的持续改进,有效提升培养质量。

坚持质量至上的发展意识。在教学工作中,学院坚持以教学为中心,以质量为核心,把教育质量作为发展的生命线,作为检验立德树人实效的金标准。通过实施开展内部、外部评价,及时将反馈信息应用到教学全过程的持续改进,建立评价-反馈-改进-执行-评价的持续改进循环机制,促进学生个性发展。

强化质量提升的责任意识。学院党委书记、院长带头抓质量,构建党总支、教研室、教师全员抓质量的制度机制,聚焦教育教学的全方位、全过程和各环节,压实主体责任,努力营造人人关心质量、人人服务质量的浓厚氛围和工作格局。

教学质量持续改进循环机制

三、充分发挥专业优势,加强国际交流合作

2017年,瞄准区域经济社会发展需求,对接行业企业人才培养需要,充分发挥专业优势,学院机械设计及其自动化专业与美国克利夫兰州立大学开展合作办学,联合培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才,不断加强人才培养国际合作。

学院教师与美国克利夫兰州立大学教授座谈交流

学院通过外籍教师授课、外方网络教学资源共享、外方教材和课件共享等多种方式引入外方优质教学资源,共同制定培养方案,整合课程内容。通过聘用机械设计制造及其自动化专业外籍学者、拥有丰富的行业内经验和国际化机自专业背景的工程师,为学生带来世界前沿的机械制造专业相关知识和经验,以科学的专业授课模式、先进的专业教育理念、全新的学习体验,使学生具备专业所需的各项能力,不断提升市场竞争力,增加就业潜力。

外籍教师为学生授课

中外合作办学班级互动式课堂

四、校企协同持续推进,人才培养屡结硕果

(一)产学合作全面加强

学院在多年的办学历程中,积极与企业开展产学合作、协同育人,充分发挥毗邻大型石化企业的地域优势和“校企同生共长”的办学优势,先后与23家企业签订校企合作育人协议,共同完成应用型人才培养全过程,学院专业服务区域经济社会发展能力和建设水平不断提升。

学院产教融合基地展示墙

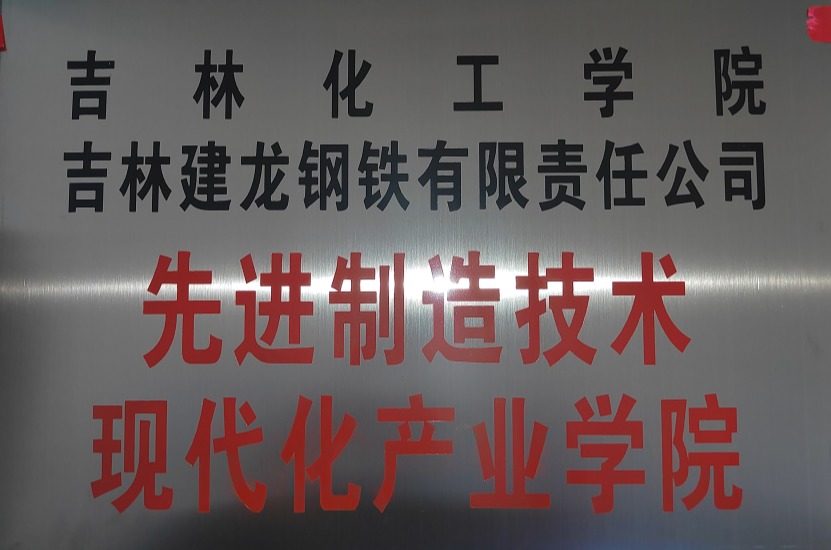

学院与吉林建龙钢铁有限责任公司等企业达成合作协议,共建智能装备现代产业学院、先进制造技术现代产业学院,创新应用型人才培养模式,提升人才培养质量。

(二)学科专业建设扎实开展

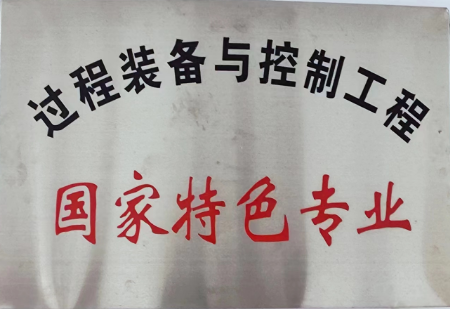

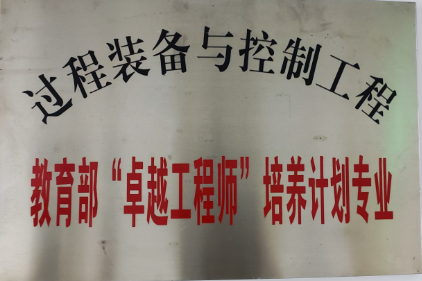

2015年,学院成功获批吉林省地方本科高校转型发展(试点) 机械装备类专业(集群)。其中,过程装备与控制工程专业于2009年获评为国家特色专业,2011年批准为教育部“卓越工程师教育培养计划”,2015年获评为吉林省品牌专业,2020年获批国家级一流本科专业建设点,2021年通过教育部工程教育专业认证。

机械设计制造及其自动化专业2020年获评吉林省一流本科专业建设点,2017年与美国克利夫兰州立大学开展合作办学,2023年顺利通过教育部工程教育专业认证。材料成型与控制工程专业于2021年获评吉林省一流本科专业建设点。

2018年,动力工程及工程热物理学科获评吉林省优势特色学科;2021年,获批机械硕士专业学位授权点。拥有流体密封技术、秸秆原料化2个省级工程研究中心。

过程装备与控制工程专业获得荣誉

学院省级工程研究中心

(三)课程建设稳步推进

学院构建了创新创业课程体系,实践性环节学分增加至近总学分的30%。课程内容突出了机械装备类专业领域的新知识、新技术、新工艺和新方法。新增《过程设备设计》省级校企共建课程1门,《工程制图》《锅炉原理》省级一流本科课程2门。

(四)人才培养获得认可

1.用人单位调查结果:机械装备类专业大多数毕业生已成为单位的技术骨干,有相当数量的毕业生已成长为厂级技术和管理干部,目前已成为国家和吉林省经济社会发展建设不可缺少的力量。其中,有中国勘察设计大师、教授级高工董元,原吉林化纤集团董事长傅万才,吉化集团星云化工有限公司董事长、吉林省人大常委于广臣,吉林石化公司总经理助理王军,中粮生化能源(公主岭)有限公司总经理孙本军等。

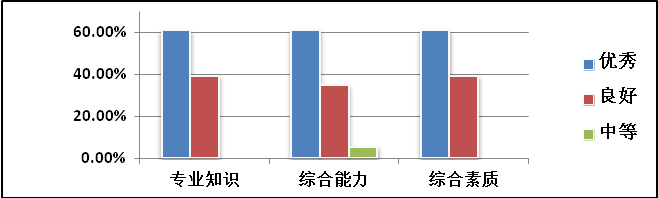

用人单位问卷调查数据所示,对毕业生专业知识、综合能力、综合素质评价较好,符合经济社会发展对人才培养目标、毕业要求、知识结构和能力素质需求。

用人单位问卷调查结果

2.毕业生调查结果:毕业生具有扎实的专业知识和较强的业务能力,能够不断适应新环境和新形势挑战,满足经济社会发展需求。毕业生就业领域、职务分布表明,80%以上的毕业生是面向生产与管理一线的工程师和管理者,专业就业主要集中在石油化工、机械设计、机械制造、机电产品开发、生产设备管理及产品销售和售后维护等方面,符合培养目标、行业领域和岗位性质。