资源与环境工程学院:以“党建+”为引领,“三融入、三能力、三协同、一服务、一传承”人才培养模式实践与探索

编者按:

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,也是学校教育教学工作高质量发展的奋进之年。学校以开展新一轮本科教育教学审核评估为契机,全面落实立德树人根本任务,全面深化教育教学改革,全面提升人才培养质量。

各教学院(部、中心)以应用型人才培养为目标,开展了系列富有成效的教育教学工作,教师发展中心(高教研究所)特此推出“化院应用型人才培养工作巡礼”系列专题,持续分享各教学院(部、中心)在人才培养、专业建设、课程建设与教学改革等方面的特色亮点,总结凝练改革发展的典型经验,籍此激励广大师生深学争优、敢为争先、实干争效,以更高标准、更实举措切实推进学校教育教学工作高质量发展。

资源与环境工程学院始建于1979年的化工环保专业,于1984年改称为环境工程专业。1989年,成立环境化工系,同时筹建工业分析专业。1998年,筹建环境科学专业,成立环境科学教研室。2001年,更名为环境科学与工程系。2002年,开设给水排水工程专业,2010年,开设安全工程专业。2012年11月,成立环境与生物工程学院,后更名为资源与环境工程学院。

目前,学院拥有环境工程、环境科学、给排水科学与工程、安全工程4个专业,1个硕士学位授权点,1个省级虚拟仿真教研室和多个省级工程中心、省级实验室、省级安全生产培训中心、省级安全生产考试中心及省级环境工程综合实验室平台等。2020年,环境工程专业获批国家级一流本科专业建设点;2022年,通过教育部工程教育专业认证。给排水科学与工程专业获评省级特色专业、一流本科专业建设点。

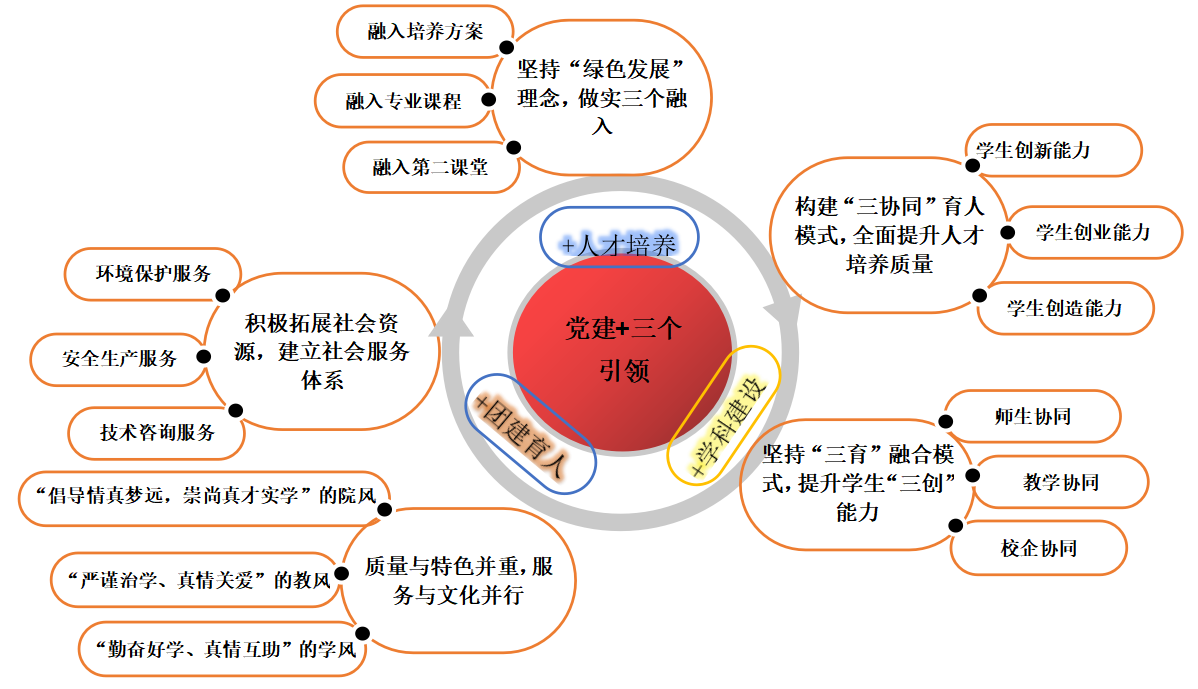

资源与环境工程学院在多年的办学历程中,始终坚持将党建工作有机融入学院各项工作,凝练了“党建+”三个引领的工作思路,即“党建+人才培养”“党建+学科建设”和“党建+团建育人”引领,实现“三融入、三能力、三协同、一服务、一传承”人才培养模式实践探索,有力提升学院办学水平和人才培养质量。

一、强化党建引领,创建“党建+”工作模式

1.“党建+人才培养”,不断提升立德树人质量成效。学院党委充分发挥“支部建在专业上”的组织-学科耦合优势,结合“课程思政建设”“教育扶贫攻坚”“生态文明建设”等工作,将党建工作和人才培养高度统一。

2.“党建+学科建设”,积极促进党建与学科双融合。学院将党委建设目标与学科建设目标相融合、支部组织建设与科研团队建设相融合、学院党委作风建设与师德师风建设相融合、支部日常工作与人才培养学术交流相融合,将学院党委的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设贯穿于学科建设各个方面,确定学科发展定位,不断增强专业建设和能力建设,切实提升师德师风与学术道德,并通过支部日常工作调动教师积极性,营造良好学术氛围,保障教学、科研、学科改革圆满完成。

3.“党建+团建育人”,构筑青年爱国信仰熔炉。学生支部组织党员助教、助研、助管及参与学科竞赛,将思想教育、学科建设与人才培养紧密融合。利用“学习强国”“青年大学习”等线上平台,打造“青年学习社”线下学习平台,加强阵地建设。通过支部内部学习排名竞赛,激发广大学生党员学习热情,通过集中学习、分享讨论、实践调研、红色教育等“沉浸式”学习,不断提升爱国主义信仰。

二、坚持“绿色发展”理念,做实“三个融入”

将国家生态文明建设策略和部署内容作为环境类专业课程体系的主线,把环境工程学、生态学、环境化学等核心课程打造成为“课程思政”金课,以集体教研、编写案例等方式将生态文明思想融入“培养方案”、融入“专业课程”、融入“第二课堂”,培育教学成果,实现价值引领、知识传授和能力培养的有机统一。环境工程专业通过教育部工程教育专业认证。在学校近两届教学成果评选中,获校级教学成果二等奖3项、三等奖1项。

三、坚持“三育”融合模式,提升学生“三创”能力

学院实施思想政治教育、专业教育与社会实践教育“三育”融合育人模式,将“学生中心、成果导向、持续改进”OBE教育理念融入教育全过程,整合各方资源,建设企业创新创业教育实践基地、创新创业教育实验室、搭建“双创教育”联合培养平台,形成“以学生为中心”的精细化应用型人才培养机制,全面培养创新意识、创新思维和创业观念,以创新引领创业、创业带动就业,全面提升学生创新、创业与创造能力。

四、构建“三协同”育人模式,全面提升人才培养质量

1.师生协同:构建学业导师制模式下的全链条贯通“三化”育人机制,将“家庭化”培养、“协同化”育人、“个性化”辅导贯穿人才培养全过程。

2.教学协同:优化重组公共通识教育、学科通识教育、专业教育、实践实训等四大课程模块,将理论与实践教学有机融合,建立符合专业发展和人才培养的课程体系,促进各课程模块间的互融互通。

3.校企协同:秉承“资源共建、成本共担、师资混编、技术同步、成果共享”的合作理念,实施工程师讲座-校内实训-校外实习相衔接的三段式校企协同实践育人模式,切实提高实践应用能力。

五、积极拓展社会资源,建立社会服务体系

学院积极促进校企合作,进一步拓展社会资源,推进成果转化,建立立足全国、面向区域的社会服务体系。学院先后与省内企事业单位签订校企战略合作协议12个,与吉林市应急管理局协议共建吉林化工学院安全生产培训中心和吉林化工学院安全生产资格考试点,为企业提供安全培训及资格鉴定服务。

六、质量与特色并重,服务与文化并行

学院从实践探索角度,遵循高等教育规律、把握时代主旋律,以主题教育为契机,切实推动学生党建工作和学生管理工作“两促进、两提高”,进一步推动育人工作更有温度、更有深度。

首先,将社会主义核心价值观与中国梦内涵融入学院文化建设,在明确“质量与特色并重,服务与文化并行”的办学特色基础上,提出学院文化育人理念,即“倡导情真梦远,崇尚真才实学”,以此12字理念进一步确立学院“严谨治学、真情关爱”的教风和“勤奋好学、真情互助”的学风。

其次,学院通过“四坚持、四强化”打造“红色领航·铸魂育人”学生工作品牌,以高质量学生党建引领学生工作高质量发展,努力为学校实现“圆梦大学、提质强校、一流发展”三步走发展战略再立新功。

七、凝心聚力共发展,人才培养结硕果

1.就业率、考研率逐年提升。学院积极拓宽就业渠道、提高就业质量。学生就业率逐年攀升,学生就业率为91.14%,且学生就业多面向中建、中铁、中核、中冶、吉林一汽等大型央企、国企,获得用人单位的一致好评。学生考研率逐年上升,2023年考研率达到19.23% ,学生考入东北师范大学、吉林大学、中国矿业大学、浙江大学、中南大学等高校继续深造。

2.科研、竞赛成果显著。学生参与教师科研积极性高涨,从大二开始累计近30%学生进入研究室开展科研训练,以学生为第一作者发表学术论文20余篇,获得国家、省级各类奖项20余项,荣获全国优秀毕业设计(论文)2项。

3.社会服务初见成效。应吉林省、吉林市政府等部门和企业邀请,学院对企业负责人、安管员、特岗人员、班组长、危化品从业人员、建筑工人等各类企业员工进行安全培训授课,每年达到100余场次,多次参与吉林市应急局举办的安全生产月活动,得到市领导及各单位的一致好评。